Continuity of Care(ケアの継続性)について 2025.08.18

前回の続き

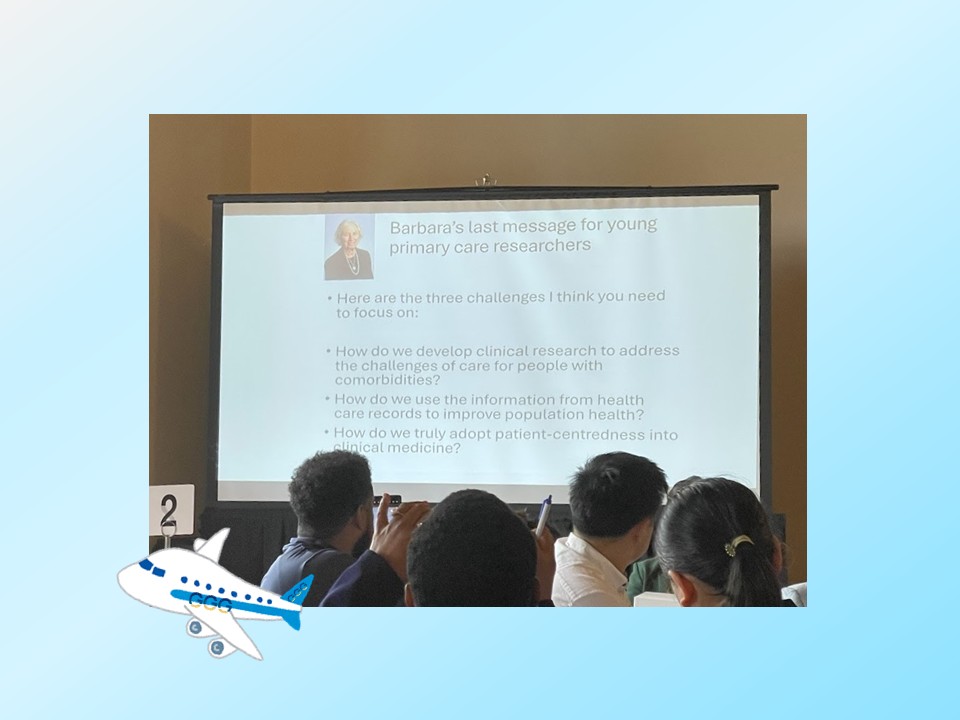

DFCM ConferenceやStarfield Summit 2025に参加して、

世界中の仲間たちが「Continuity of Care(ケアの継続性)」ってめちゃくちゃ悩んでるという事実を突きつけられてしまったんです…。

で、「あーやっぱりそうだよね〜」と、妙に納得しちゃった。

Starfield sumit2025

実はカナダ初開催で次回開催年は不明!

参加できたのは超ラッキーでした。

開催場所はトロント大学敷地内のHart House(映画Harry Potterの学園食堂のモデルになった講堂があります)

継続性って聞くと「顔見知りの先生が診てくれること」って思いがちだけど、実際はそれだけじゃない。

“情報の継続性”こそがカギ!

診療録が別の施設に渡った瞬間に「初診扱い」でまた一から聞き直し…みたいな状況、あるあるですよね?

しかも、これって日本に限った話じゃなくて、カナダでも、アメリカでも、イギリス、中国、ウガンダでもみんな共通の悩みだった。

つまり、情報の連続性を確保する仕組みって、実はまだまだ発展途上。

例えばイギリスでは、GP(一般診療医)の電子カルテシステムは高度に整備されており、GP2GPプロジェクトなどを通じて診療情報の共有が進められている。

でも、病院との情報連携には課題が残り、患者が病院を受診するたびに同じ説明を繰り返さなければならないケースも少なくない。

中国では、政府主導のもと電子カルテの普及が進み、2007年から2018年の間に電子カルテの導入率は18.6%から85.3%へと大幅に向上!!

(これ実はめちゃくちゃすごい事、日本は最近になって50%超えたかなーってくらい)

しか~し、各病院が独自のシステムを採用しているため、標準化や相互運用性の確保が課題となっています。これ日本も同じなんだよね~。

電子カルテのベンダーが多すぎて各システムの連携やデータ抽出ができないことが多い。

ウガンダでは、資源が限られる中でも、保健情報管理システム(HMIS)を通じて公的および非営利セクターのデータを統合し、地域レベルでの情報共有を実現しています 。

しかし、システムの相互運用性やデータの標準化には依然として課題が残っています 。

次回は“Primary Care Specialists”について