大学院の授業と研究者の集い 2025.04.01

更新が遅れてしまってごめんなさい!

決してネタが尽きたわけではなく、日々の授業と現地活動に追われていたのです…。

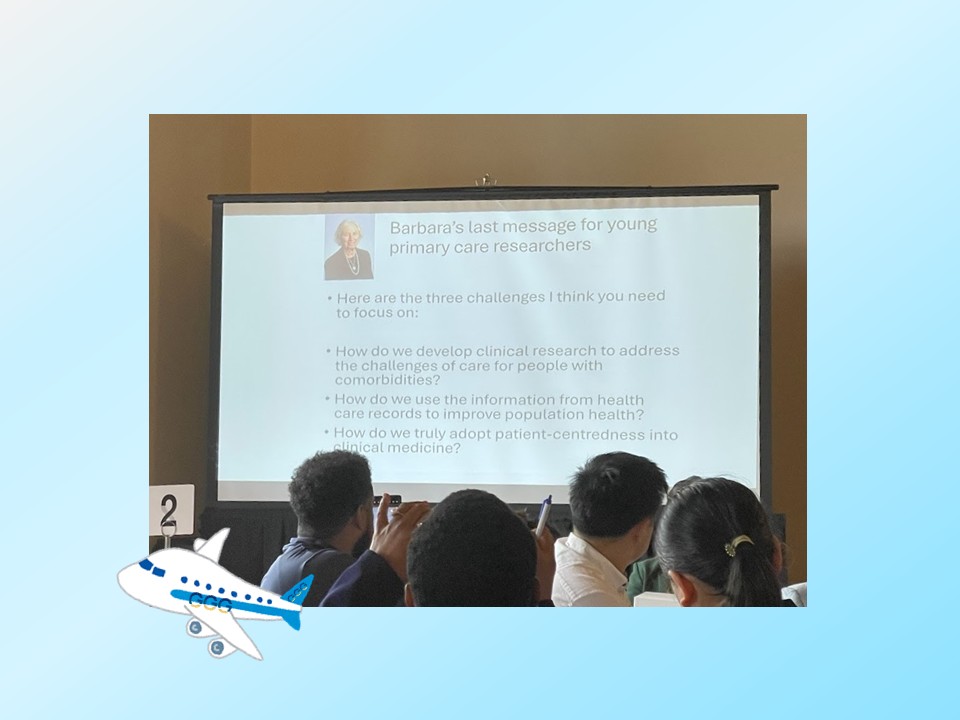

今回は、現地でのリアルな大学院授業の様子、研究者たちの集いについてお話ししましょう!!

大学院の授業はディスカッション、3時間一本勝負!?

な、なんと!!うちのボスの奥様はAcademic Fellowship Programの卒業生なのです。

写真はプログラムディレクター(右)と名誉顧問的な存在のHeren Batty先生(左2番目)

筆者が所属しているのは、

トロント大学家庭医学・地域医療部門が運営するAcademic Fellowship Program。

Continuing Educationの一環として設置されている。

ただ授業の内容はいわゆる現地の大学院生と同じ内容となっている。

ここでちょっとややこしいのが、日本とカナダにおける学位の位置づけ。

実は国際的な学位の序列というものがあって以下のようになる。

日本とカナダでは学位の取得時期がややずれていて、

日本だと高校卒業後入学試験さえ受かれば医科大学(医学部)に進学することができ、卒業時にもらえるのがBachelor of Medicine

つまり、学士の学位。その後国家試験に合格することで医師免許を獲得して医師(Medical Doctor)として働くことができる。

ただし学位としてはあくまで学士となる。

そのうえの学位となるのが、いわゆる修士でMasterといわれるやつ。

Master of Public Health(MPH)なんて言われているのが、これに相当する。

カナダでの大学院といえばこいつを取りに来ているということだ。

最近では日本の一部大学でも取り入れられているけど、日本の場合ここを通り越して大学院といえば、いきなりDoctoral Degree取得に向かっていくことになる。

いわゆるDoctor of Philosophyってやつですね。

日本では医学博士みたいな扱いだけど、海外ではいわゆる研究者としての最上級者となる。

さらに段階を踏んでいく必要があるから年数もそれだけかかる。

だから日本のようにM.D.とPh.D.の両方を保持しているのは驚かれることが多いのだ。

次回は、田中が所属していたAcademic fellowship Programについて!→